POR: GUSTAVO PINO

Las campañas de los puertos intermedios en la guerra de independencia del Perú (1821-1823) han sido tradicionalmente minimizadas por la historiografía hegemónica de Lima. En el libro “Documentos sobre la Guerra de Independencia: Puertos Intermedios”, de Pedro Peralta, Helbert Suyo, Alejandro Flores y Alonso Villanueva, se nos muestra una realidad distinta. Se nos ha contado que la independencia fue proclamada el 28 de julio de 1821 y que el resto fue un epílogo donde la historia solo esperaba la llegada de Simón Bolívar para ponerle punto final. Sin embargo, los documentos recopilados en esta obra nos muestran otra realidad: el sur peruano fue el verdadero campo de batalla donde la lucha por la emancipación se definió con sangre, traiciones y la persistente resistencia de una población atrapada entre dos mundos.

La idea de que la independencia fue un evento lineal, progresivo y con un claro vencedor es un constructo posterior, fruto de la necesidad de una narrativa nacional cohesionada. Pero la historia de los puertos intermedios nos ofrece una visión distinta: la guerra de independencia en el sur no solo fue una lucha entre patriotas y realistas, sino una serie de confrontaciones donde la lealtad a la monarquía o a la causa independentista estuvo determinada por factores mucho más complejos que el simple deseo de liberación. Los testimonios muestran que las poblaciones del sur no solo aportaron combatientes, sino también recursos materiales, estrategias políticas y formas de resistencia que hoy parecen invisibilizadas en el discurso oficial.

Uno de los aspectos más notables que revela este trabajo es la relevancia de figuras como Guillermo Miller y Rudecindo Alvarado, quienes, con ejércitos diezmados y logística precaria, intentaron sostener el frente patriota en condiciones adversas. Pero también deja en evidencia que las campañas patriotas no fueron unánimemente respaldadas por la población. La fidelidad al orden monárquico no era un capricho ni una obstinación retrógrada, sino una apuesta de sectores que veían en la independencia una amenaza a sus intereses o a su estabilidad económica y social.

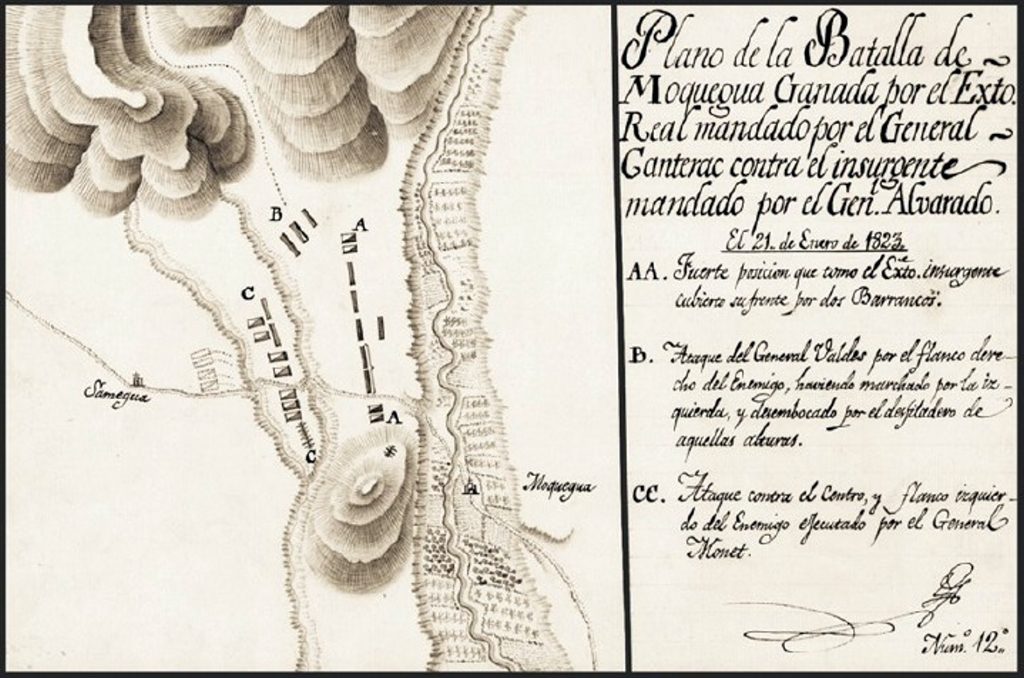

El saqueo de Moquegua en 1823 por las tropas realistas, la derrota de los patriotas en Torata y el frágil control de las fuerzas independentistas sobre Arequipa muestran que la guerra en el sur fue, en realidad, una guerra civil. La narrativa centralista ha querido presentarla como una gesta unificada, pero la documentación que ahora sale a la luz demuestra que, para muchos peruanos de la época, la independencia no fue una liberación, sino una transición caótica de un dominio a otro, con consecuencias inciertas.

Más allá de los enfrentamientos bélicos, la guerra también dejó secuelas económicas y sociales en la región sur. La destrucción de cosechas, el saqueo de recursos y la inestabilidad política generaron una crisis que afectó a las poblaciones por décadas. En Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno, la incertidumbre marcó el destino de cientos de familias que se vieron forzadas a tomar partido o sufrir las represalias de ambos bandos.

Las mujeres también jugaron un rol crucial en este proceso, ya fuera como informantes, enfermeras o administradoras de recursos para los ejércitos en pugna. Su participación, aunque poco documentada, evidencia que la independencia no fue solo una lucha de hombres en el campo de batalla, sino un conflicto que atravesó todos los ámbitos de la sociedad. En las cartas y relatos recogidos en la investigación de Peralta, Suyo, Flores y Villanueva, se encuentran indicios de su influencia en la resistencia y en la organización de las redes de apoyo que permitieron sostener las campañas militares.

El olvido de estos episodios en la memoria nacional es sintomático de una historia oficial que prefiere concentrarse en los triunfos de la capital antes que en las complejidades del proceso emancipador en las regiones. Sin embargo, este libro nos recuerda que la independencia no fue un evento instantáneo ni homogéneo, sino un proceso prolongado y conflictivo donde se jugaron intereses diversos. Reconocerlo nos obliga a replantear nuestra comprensión del pasado y, por ende, nuestra visión del presente.